CAUTIVERIO

No podíamos abrir

la boca en ningún momento; hacerlo significaba un latigazo más en nuestra espalda.

Yo ya había recibido demasiados. De noche, no podía dormir por culpa del dolor,

y lo mismo sucedía con todos. Nos mirábamos entre nosotros. Eso era lo más

fuerte. Mirar al que estaba a tu lado, ver su cara de dolor y no poder hacer

nada, y saber además que a él le sucedía lo mismo cuando te miraba. Me

compadecía de todos los que estaban allí conmigo, pero aún más de mí. Si

hubiese podido salvarme solo, sin duda lo hubiera hecho. Pero ni siquiera

existía esa posibilidad.

Había una

ventana frente a nosotros. A través de ella no veíamos nada más que el cielo.

Unos días estaba nublado, otros salía sol. Incluso contemplamos una tormenta.

Los rayos que caían cada cierto tiempo iluminaban toda la habitación.

Aprovechaba esos instantes para mirar a mis compañeros. Algunos lloraban

desconsolados, gritaban y llamaban a sus madres, imploraban que por favor

alguien los salvara, que por favor los dejaran ir, que no habían hecho nada.

Otros, consumidos ya por la locura, reían a carcajadas, mostrando los dientes

podridos y abriendo al máximo los ojos, tanto, que daba la impresión que sus

globos oculares de pronto saltarían y rodarían por el suelo. Pero los más

estábamos callados, siempre callados, sin inmutarnos, tratando de no demostrar

nada, esperando. Era demasiada la tentación de mirar hacia atrás, pero eso

tampoco podíamos hacerlo. O mirábamos al suelo o a la ventana, o mejor

cerrábamos los ojos y tratábamos de dormir. Rara vez lo lograba. Y si me

dormía, despertaba a los pocos minutos por el sonido estrepitoso de un latigazo

en la espalda de algún compañero.

Un día, por la

ventana, vimos pasar una nave. Era plateada y tenía luces de colores cálidos

que se movían y al mezclarse formaban figuras. Esas figuras son un código, oí

que alguien susurraba. Pero aunque lo fuera, la nave pasó y no la volvimos a

ver. A los pocos minutos oímos una voz a nuestras espaldas diciendo que la nave

había caído, que ellos la habían derribado. Nuestras esperanzas desaparecían a

medida que pasaban los minutos, las horas, los días. La angustia, en cambio,

crecía cada vez más.

Mirar por la

ventana era nuestra única distracción. Pero a la larga terminaba siendo la peor

tortura. Lo único que nos quedaba era contemplar el cielo, la libertad que

nunca recuperaríamos, el mundo que se extendía allá afuera, tan cerca pero a la

vez tan lejos de nosotros. Yo intentaba imaginarme cosas para no caer en la

desesperación. Imaginaba que una luz aparecía de entre las nubes, atravesaba la

ventana y nos iluminaba, y que luego una voz decía; son libres, levántese y

vayan. Y que al hacerlo y por fin darnos vuelta, veíamos a nuestros captores

muertos en el suelo, sangrando, decapitados, desmembrados. A veces me dormía y

soñaba con ello. Después despertaba y una sensación de desolación se apoderaba

de mí. Deseaba morir. Pensaba en darme vuelta e insultarlos, para que me dieran

muerte y así poder descansar al fin. Pero no me atrevía. Volvía a mirar por la

ventana. Ver el cielo hacía que me aferrara a esa pequeña esperanza que aún

habitaba en mi interior. Vendrán a salvarnos, pensaba a veces. Pero pasaba el

tiempo y seguíamos allí. Se olvidaron de

nosotros, susurró alguien a mi lado. Era casi una certeza. Se habían olvidado

de nosotros.

Hasta que un día

sucedió lo que todos esperábamos. Aparecieron al amanecer, con los primeros

rayos del sol. Los vimos venir desde el cielo y comenzamos a temblar de

emoción. Entonces comenzaron los latigazos. A medida que ellos se acercaban

nuestros captores nos propinaban latigazos cada vez más fuertes y más seguidos.

Pero no nos importaba. Ni siquiera sentíamos dolor. La felicidad de saber que

íbamos a ser rescatados hacía que cualquier otra cosa pasara a segundo plano.

Ya sin miedo

alguno, nos levantamos. Corrimos hacia la ventana y nos apretamos contra ella,

lanzando gritos de auxilio, moviendo nuestras manos para hacerles señas,

mirándonos entre nosotros y sonriendo como nunca antes lo habíamos hecho. Ellos

no tardaron en llegar hasta el lugar de nuestro cautiverio. Hicieron trizas el

vidrio, pusieron ramplas desde sus naves hasta el alfeizar de la ventana y

cruzaron. Nuestros captores, al verse superados en número, huyeron

atemorizados. Estábamos salvados. Nos arrodillamos ante nuestros salvadores y

agachamos la cabeza.

Ni siquiera

podía recordar cuánto tiempo habíamos estado encerrados en aquel lugar. Pero

eso qué importaba ahora. La adrenalina corría por mi cuerpo. Hubiera saltado

por la ventana de ser necesario. Nuestros salvadores nos sonrieron y nos

acariciaron. Poco a poco nos fuimos tranquilizando. Comencé a pensar en todo lo

que haría cuando regresara al mundo exterior, una vez recobrada mi libertad.

Las posibilidades eran infinitas. Tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de

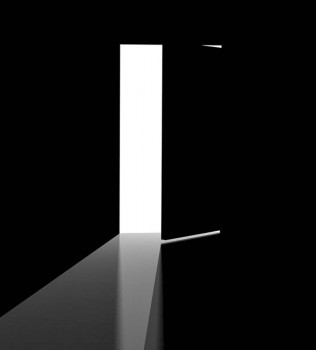

olvidar todo lo que había sucedido. Nos encaminamos hacia la puerta de la sala.

Nuestros salvadores dirigían la travesía. El líder se acercó a la puerta y la

abrió. Sonriendo, nos invitó a atravesarla. Por fin éramos libres, sólo había

que traspasar el umbral. Cerré los ojos y caminé. Esperaba sentir el viento, la

brisa del mar, los distintos sonidos del mundo, pero nada. Abrí los ojos y me

encontré en una sala igual a la anterior. Frente a mí había una ventana. De

pronto el sonido de un latigazo resonó en mis oídos. Lo comprendí de inmediato.

Me arrodillé, cerré los ojos y me puse a llorar.

Comentarios

Publicar un comentario